Vor ein paar Tagen war ich auf der Suche nach einer lokalen Suchmaschine, mit der ich einen größeren Datenbestand durchsuchen wollte. Fündig geworden bin ich bei FESS, welches sich selbst als Enterprise Search Server beschreibt. Einen solchen wollte ich im Rahmen einer Testinstallation unter Ubuntu aufsetzen. Im ersten Schritt wird dazu der entsprechende Nutzer angelegt und in diesen gewechselt:

adduser --disabled-password --gecos "" fess

su fess

cd

Anschließend wird das aktuelle Release heruntergeladen und entpackt:

wget https://github.com/codelibs/fess/releases/download/fess-13.10.2/fess-13.10.2.zip

unzip fess-13.10.2.zip

mv fess-13.10.2 fess

rm fess-13.10.2.zip

Danach kann FESS testweise gestartet werden:

cd fess/bin/

./fess

Der Server hört anschließend auf dem Localhost auf Port 8080. Über die entsprechende URL:

http://localhost:8080

kann FESS dann aufgerufen werden. Soll FESS über Nginx als Reverse Proxy angesteuert werden, so muss unter Nginx eine entsprechende Konfiguration für die Seite angelegt werden:

nano /etc/nginx/sites-available/example

In dieser Datei wird nun die Konfiguration hinterlegt:

server {

listen 443;

listen [::]:443 default_server;

ssl on;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.org/fullchain.pem;

ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.org/privkey.pem;

server_name example.org;

location / {

proxy_pass http://localhost:8080;

}

} Nach einem Neustart von Nginx mittels:

service nginx restart

ist der Service über die gewünschte URL erreichbar. FESS arbeitet in Verbindung mit Elasticsearch; für den produktiven Einsatz, sollte eine entsprechende Instanz installiert und für die Zusammenarbeit mit FESS konfiguriert werden. Wird dies nicht getan, läuft FESS mit einer Embedded-Variante von Elasticsearch. Für erste Gehversuche und Tests reicht dies aber völlig aus.

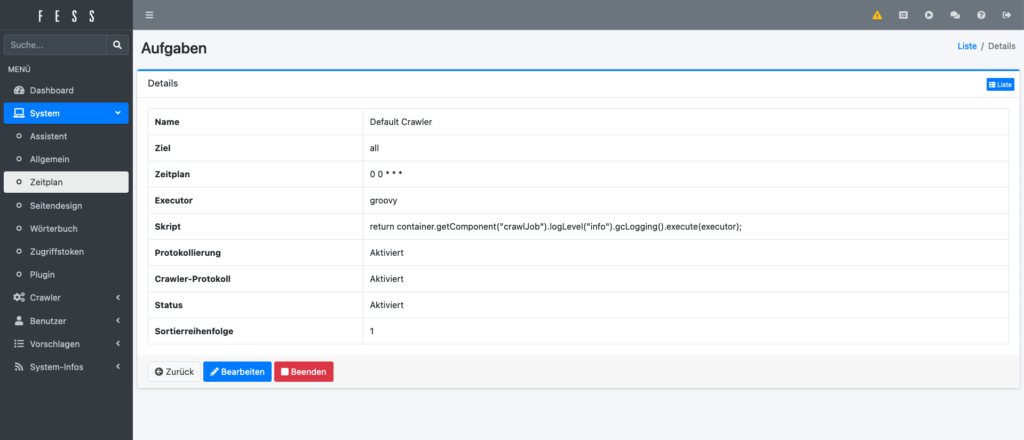

Die Oberfläche von FESS im Entwicklermodus

Soll FESS als Service laufen, muss eine entsprechende systemd-Unit angelegt werden.

nano /etc/systemd/system/fess.service

Diese Unit wird nun wie folgt definiert:

[Unit]

Description=FESS Server

After=network.target

[Service]

Type=simple

User=fess

Group=fess

WorkingDirectory=/home/fess/fess/bin

ExecStart=/home/fess/fess/bin/fess

Restart=always

Environment=USER=fess HOME=/home/fess

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Nachdem die Unit gespeichert wurde, kann sie aktiviert und gestartet werden:

systemctl enable fess

systemctl start fess

Über die Oberfläche kann sich als Administrator angemeldet werden. Die Standardzugangsdaten lauten:

Nutzername: admin

Passwort: admin

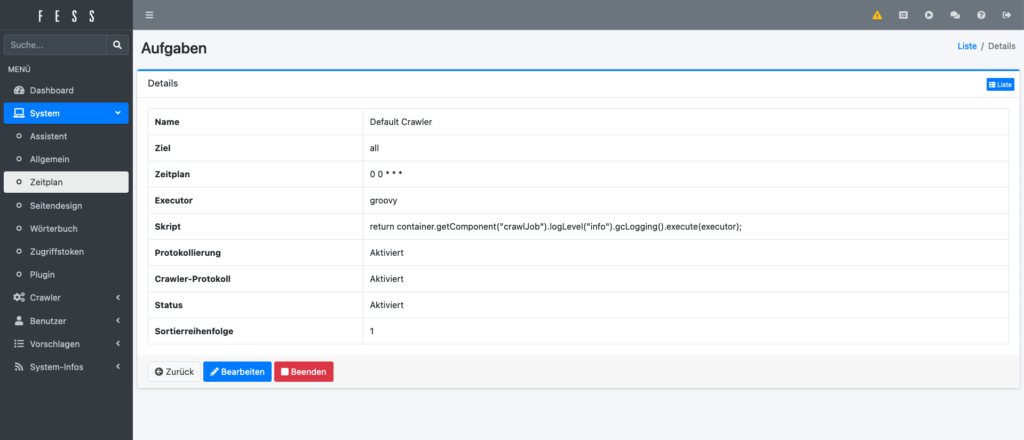

Nach dem ersten Login müssen diese geändert werden. Für einen ersten Testlauf kann in den Einstellungen unter Crawler -> Web oder Crawler -> Dateisystem ein erstes Ziel definiert werden. Anschließend kann der Vorgang manuell über die Symbolleiste oben rechts gestartet werden. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, kann über das Frontend von FESS gesucht werden.

Die administrative Oberfläche von FESS

Die offizielle Seite des Projektes ist unter fess.codelibs.org zu finden. Das Projekt ist unter der Apache License lizenziert und damit freie Software.